| [我们一起学党史]瞿秋白与《国际歌》 | |||||||

|

|||||||

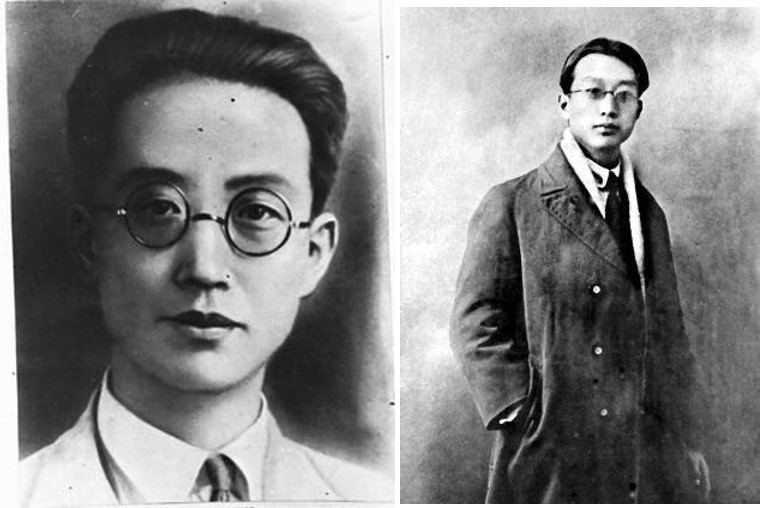

听到这个熟悉的旋律,亲爱的同学,你想到了什么?86年前,这首歌的译者,中国共产党早期重要领导人之一瞿秋白(1899—1935),就是唱着这首歌,走向刑场,饮弹洒血,从容就义的。今天,我在这里要给大家讲的就是瞿秋白翻译《国际歌》的故事。 大家都知道,《国际歌》的歌词是巴黎公社诗人欧仁·鲍狄埃1871年创作的,1888年工人作曲家彼埃尔·狄盖特为它谱曲之后,这首歌迅速传遍欧洲,今天,《国际歌》已经成为全世界无产阶级的歌。 那么,是谁最早把《国际歌》译成中文并能够传唱的呢?是瞿秋白。其实《国际歌》的中文译本1920年就出现了,但却是以诗的形式,且有词无谱,无法传唱。1920年8月,瞿秋白被北京《晨报》和上海《时事新报》聘为特约通讯员去莫斯科采访。途中,他参加了苏联人为庆祝十月革命胜利三周年的一次集会,在会上第一次听到《国际歌》,那汹涌澎湃的旋律和慷慨激昂的歌词深深震撼了瞿秋白,使他萌生了要把这首歌介绍到国内的想法。1923年初瞿秋白回国后,在北京便开始了《国际歌》的翻译工作。因为这首歌有词有曲,翻译难度很大。他找来一旧的手风琴,边译边弹边唱,力求词曲结合完美。特别值得一提的是,在翻译“英特耐雄纳尔”一词时,按原文应译为“国际”,它是国际工人联合会的缩写,指的是共产主义理想。但这里有8个节拍,中文就两个字,演唱时很难处理。瞿秋白最终决定采用音译,直接采用词的发音“英特耐雄纳尔”,唱起来更加雄壮有力。他对好友曹靖华说:“国际”这个词,在西方各国几乎是同音的,采用音译,不但能唱了,更重要的是,唱的时候,可以和各国的音一致,收万口同声、情感交融的效果。要让“全中国受压迫的劳苦平民,也能和世界无产阶级得以同声相应。” 瞿秋白翻译的《国际歌》词曲,发表于1923年6月15日《新青年》第一期。期间,他曾在不同场合,教大家学唱《国际歌》。时光荏苒,转眼,瞿秋白烈士离开我们已经有86个年头了,今天,我们唱的《国际歌》歌词与最初译本虽然有了很大改变,但其基本精神没变,音译的传统一直在沿用。当我们唱起《国际歌》,缅怀那些为了拯救中华民族、为了共产主义理想而奋不顾身、英勇牺牲的先辈们,我们怎么能不肃然起敬,热血沸腾!我们一定要继承先辈遗志,为实现中华民族伟大复兴贡献我们的青春和热血!

(作者简介:齐爱兰,女,马克思主义学院教授,1957年10月出生,汉族,1998年6月加入中国共产党,现任学校关工委副主任、离退休党委第11党支部书记。) |

|||||||

| 【打印本页】 【关闭本页】 |